![]()

比吉斯(Bee Gees)在美國發行的第三張單曲唱片是 "Holiday"。

而在美國 Billboard 流行排行榜上,此曲是 1967 年 9 月中旬進榜,最高名次曾獲得第 16 名,是 Bee Gees 在美國連續第三首 Top 20 的單曲。

頻繁的發片

不過有點奇怪的,是現在網路上所能找到的單曲唱片封面,全都是由 Polydor 出版、B 面曲為 "Red Chair Fade Away" 的封面,而且還有好幾種版本的封面;但 Wikipedia 又說這種版本是「英國版」(或是加拿大版)。

正美國版是由 Atco 發行, B 面曲應該是 "Every Christian Lion Hearted Man Will Show You"。

"Holiday" 是 Bee Gees 自 1967 年 5 月進軍美國市場以來,4 個月內的第三首單曲,以結果而論,過度頻繁的出片量,影響到了這首歌以及接下來 "Massachusetts" 的排行成績—— "Massachusetts" 席捲全球排行榜,獲得多個國家的冠軍,唯獨在美國,只拿到了第 11 名。

馬上就有翻唱版

由於 Polydor 沒有在英國推出 "Holiday",羅伯.史提伍(Robert Stigwood) 就將這首歌交給了他的另一位客戶 Oscar 演唱。Oscar 版本的 "Holiday" 請到了 Bee Gees 來幫忙和音,他後來回憶,Robin Gibb 和 Maurice Gibb 確定有到錄音室來,但他忘了 Barry Gibb 有沒有到場。

在稍早的 1967 年三月初,

在稍早的 1967 年三月初, 事實上,

事實上, 「發燒友雜誌」是什麼樣的雜誌?書上說:「……它的意思是指對漫畫這一文化本身有著狂熱追求的雜誌。」

「發燒友雜誌」是什麼樣的雜誌?書上說:「……它的意思是指對漫畫這一文化本身有著狂熱追求的雜誌。」 而從這個「偽封面」亦可看出,「

而從這個「偽封面」亦可看出,「

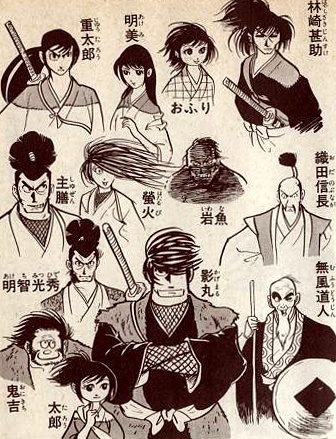

《忍者武藝帳》這部漫畫的副標題是《影丸傳》,這是一本以忍者影丸為主角的長篇故事。

《忍者武藝帳》這部漫畫的副標題是《影丸傳》,這是一本以忍者影丸為主角的長篇故事。 《忍者武藝帳》(日文:

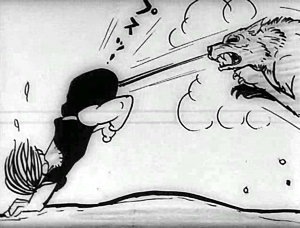

《忍者武藝帳》(日文: IMDb Users Rating: 6.9

IMDb Users Rating: 6.9