由於看了《手塚治虫:不要做藝術家》這本書(請見:手塚治虫:不要做藝術家 - Osamu Tezuka Part I、Part II、Part III),和日劇《鬼太郎之妻》之後,對日本漫畫的歷史產生了一點興趣,於是就想找看看有沒有相關的書籍可以參考。

從《梅と桜》這個網站的一系列「日本的漫畫」介紹文中,作者提到了一本書——竹内オサム的《戦後マンガ50年史》。

簡中翻譯版:《战后漫画50年史》

竹内オサム(竹內長武)就是《手塚治虫:不要做藝術家》的作者。從《手塚治虫:不要做藝術家》書中,可得知他對手塚治虫及「故事漫畫」的喜愛與認識,而由他所寫的這本「漫畫史」,我想可看性應該也相當高才對——更何況,這本書有中譯版(簡體中文),是不通日文的我唯一的選擇了。

戰後漫畫50年史

戰後漫畫50年史

(戦後マンガ50年史)

作者:竹內長武

譯者:李斌

出版社:南京大學出版社,第1版 (2010年3月1日)

叢書名:閱讀日本書系

平裝:177 頁

正文語種:簡體中文

開本:20

ISBN:9787305067488, 7305067482

條形碼:9787305067488

尺寸:22.6 x 15 x 1.8 cm

重量:322 g

內容簡介

何謂漫畫?如今作為大眾文化而極其繁榮的漫畫的本來面目到底是什麼樣的呢?

《戰後漫畫50年史》試圖以漫畫,尤其是戰後極其繁榮的「故事漫畫」所引發的事件為線索,再次思考「何謂漫畫」這一根本問題。漫畫在玩耍。漫畫在誘惑。漫畫在叫喊。漫畫在打破禁忌。而且,有時漫畫會傷人,歧視人,並引發無可挽回的事件。所有這一切就是「漫畫」這一莫名其妙的表現形式的真面目。

作者簡介

竹內長武,1951 年生於大阪。在從事兒童文化和文學的研究的同時還進行漫畫的評論研究。畢業於大阪教育大學,歷任大阪國際女子大學教授、同志社大學文學部教授,現為同志社大學傳媒系教授。著有《兒童文化》(合著,福村出版)、《漫畫和兒童文學之「間」》(大日本圖書)、《手塚治蟲論》(平凡社)、《兒童漫畫的巨匠們》(三一書房)、《漫畫表現學入門》(築摩書房)等。編著有《兒童漫畫集》(三一書房)、《漫畫批評大系》(平凡社)等。

以一本「歷史」的書來說,這本書不算是大部頭的鉅著,作者重點式地介紹各時期較具影響力的事件和作品,來串成這本相當好讀的「漫畫史」。

不過,以一本「漫畫史」而言,書中所附的插圖似乎太少了些。或許某些對日本人來說可能是耳熟能詳的漫畫,其主要人物和劇情都已不需要再多費篇幅刊登或介紹了吧!

目錄與各章節名稱

本書的目錄如下,有興趣的朋友可藉此一窺本書的架構和內容:

![]()

但到了 1980,

但到了 1980, 1970 年代是少女漫畫的新時代。

1970 年代是少女漫畫的新時代。 創於 1960 年代末的,共計有 1964 年創刊的《GARO》(

創於 1960 年代末的,共計有 1964 年創刊的《GARO》( 「發燒友雜誌」是什麼樣的雜誌?書上說:「……它的意思是指對漫畫這一文化本身有著狂熱追求的雜誌。」

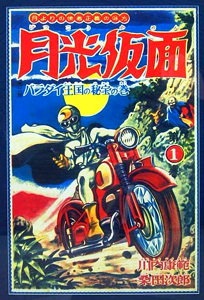

「發燒友雜誌」是什麼樣的雜誌?書上說:「……它的意思是指對漫畫這一文化本身有著狂熱追求的雜誌。」 而從這個「偽封面」亦可看出,「

而從這個「偽封面」亦可看出,「

書中注釋對「

書中注釋對「 英文

英文  「連環畫」日文原文是「

「連環畫」日文原文是「 戰後漫畫50年史

戰後漫畫50年史