"I Sing the Body Electric" 是一首詩,也是一首歌;雖然,歌的內容不是取材自詩,但歌名是從詩名而來,這是無庸置疑的。

歌,是 亞倫.派克(Alan Parker)執導,1980 年電影《名揚四海》(Fame)的最終畢業演出曲,這段歌、舞表演,是整部電影的最高潮:

I Sing the Body Electric

(Music: Michael Gore, Lyrics: Dean Pitchford)

I sing the body electric

I celebrate the me yet to come

I toast to my own reunion

When I become one with the sun

And I'll look back on Venus

I'll look back on Mars

And I'll burn with the fire of ten million stars

And in time

And in time

We will all be stars

I sing the body electric

I glory in the glow of rebirth

Creating my own tomorrow

When I shall embody the earth

And I'll serenade Venus

I'll serenade Mars

And I'll burn with the fire of ten million stars

And in time

And in time

We will all be stars

We are the emperors now

And we are the czars

And in time

And in time

We will all be stars

I sing the body Electric

I celebrate the me yet to come

I toast to my own reunion (my own reunion)

When I become one with the stars

And I'll Look back on Venus

(I'll look back on vanity)

I'll look back on Mars

(Ill at this path)

I'll burn with the fire

(burn)

Of 10 million stars

(fire inside)

And in time (And in time)

And in time

And in time (and in time)

And in time

And in time (and in time)

And in time

WE WILL ALL BE STARS

而詩,則出自美國詩人惠特曼(Walt Whitman)的詩集《草葉集》(Leaves of Grass)。"I Sing the Body Electric" 原詩在初版時沒有標題,故一般皆以詩的起首句稱之;直到稍後再版的版本,才列為正式詩名。

這首詩頗長,歌頌的是人類的肉體之美。我會介紹這首詩,乃是因為在著名的棒球電影《百萬金臂》( Bull Durham)裡,女主角 Annie 把年輕的投手 Nuke 綁在床上,就是唸著這一首詩給他聽。

![]()

幾天前,我介紹了一則新聞,是說到電影《夢幻成真》(

幾天前,我介紹了一則新聞,是說到電影《夢幻成真》(

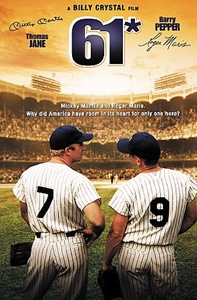

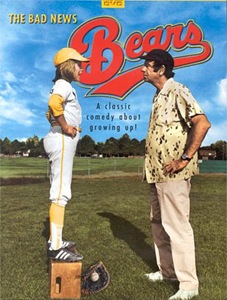

User Rating: 6.5/10

User Rating: 6.5/10  User Rating: 6.9/10

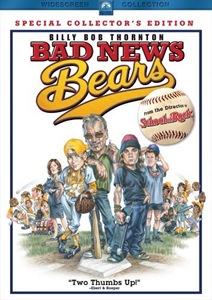

User Rating: 6.9/10  User Rating: 7.7/10

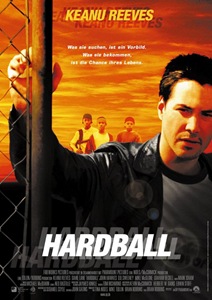

User Rating: 7.7/10  Hard Ball (2001)

Hard Ball (2001)  User Rating: 5.8/10

User Rating: 5.8/10  User Rating: 7.1/10

User Rating: 7.1/10  〈拉雷多街頭〉("

〈拉雷多街頭〉(" 棒球球季,和農業社會中的季節運作相仿,遵行著古老的「春耕,夏耘,秋收,冬藏」的時序輪迴著。而 "

棒球球季,和農業社會中的季節運作相仿,遵行著古老的「春耕,夏耘,秋收,冬藏」的時序輪迴著。而 " User Rating: 6.9/10

User Rating: 6.9/10  而

而 電影一開場,畫面出現的是一座夜間照明的棒球場,觀眾席上滿是觀眾,背景夾雜著觀眾們的喝釆聲。之後鏡頭往下移動,照到了在球場上比賽的球員,畫面隨即轉成黑白,並逐漸拉遠,原來黑白畫面是來自美式家庭客廳的電視螢幕。

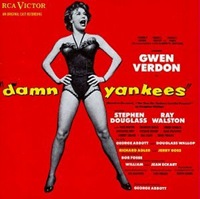

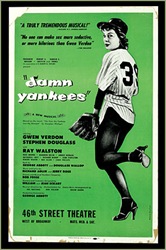

電影一開場,畫面出現的是一座夜間照明的棒球場,觀眾席上滿是觀眾,背景夾雜著觀眾們的喝釆聲。之後鏡頭往下移動,照到了在球場上比賽的球員,畫面隨即轉成黑白,並逐漸拉遠,原來黑白畫面是來自美式家庭客廳的電視螢幕。 Damn Yankees

Damn Yankees 一般而言,這種「導演版」,往往是電影導演對觀眾的某種「上訴」;他想告訴觀眾的是,他在構思、執導這部電影時,他「理想中」的電影風貌。

一般而言,這種「導演版」,往往是電影導演對觀眾的某種「上訴」;他想告訴觀眾的是,他在構思、執導這部電影時,他「理想中」的電影風貌。