![]()

這是書信部分的最後一卷,從巴黎到奧維。

巴黎時期,是梵谷作畫風格大幅轉變的時期,但因為他與西奧同住,因此轉變的歷程,我們只能從作品中推敲,而不像在別的時期一般,有信件的文字資料可供參考。

遠離巴黎,南下阿爾

經過近兩年的空白,從 1888 年 2 月梵谷南征阿爾(Arles,阿羅)起,梵谷又恢復過去勤於寫信的習慣,他的創作軌跡才又回到我們的掌控之中。

↓ Harvest at La Crau, with Montmajour in the Background, F 412, JH 1440

從信件看來,在阿爾的梵谷,給我的感覺是有信心得多了。在巴黎之前,他得忍受旁人異樣的眼光,他大部分時候都是埋頭苦畫,一、兩個圈外朋友的讚賞話語,就可以讓他覺得很有成就感。

在巴黎結識了許多畫家朋友後,梵谷在創作的路上不再感到孤獨。他屬於那一群「小巷畫家」,他屬於一個新興的門派——印象派;這些人的理念不見得一樣,志趣也不見得相投,但此時的梵谷至少知道,在這條路上他不是唯一的孤獨者。

我在《梵谷傳》第六章的心得裡(請見:梵谷傳(Lust for Life)-- Part 8 第六章:阿羅),曾有過一個疑問,那就是在他畫完桃樹盛開的果園後,他自認那是他最好的風景畫,然後他於畫下題字:「紀念莫夫——文生和西奧」。但在畫上頭,並沒有看到西奧的名字(下圖)。

↓ Pink Peach Tree in Blossom (Reminiscence of Mauve), 1888, F 394, JH 1379

《梵谷書簡全集》書中,這部分的描述仍是相同,於是我更進一步地求證了一下,發現梵谷在寫給妹妹 Willemien 和弟弟西奧的信中,都寫了這件事,而信上都是寫「文生和西奧」:

↓ To Willemien van Gogh. Arles, on or about Friday, 30 March 1888

↓ To Theo van Gogh. Sunday, 1 April 1888.

有專家推測,畫上並沒有刮除的痕跡,當是在油畫還未全乾時就已抹去,故可能是西奧不願居功,在回信中要求把他的名字刪除,而梵谷趁畫未乾透時照辦。

「文生」而非「梵谷」

關於簽名,這一卷的書信中也提到了一些有趣的事。梵谷交待西奧:「此時雖然尚無關緊要,但我將來出現在展覽目錄上的名字,應該跟我簽在畫布上的一樣,即『文生』而非『梵谷』,只因為本地人不知如何唸出『梵谷』的姓氏。」

梵谷的姓氏發音,Wikipedia 上有解說,其中包含荷蘭人的示範聲音檔。 聽起來,比較像是「方浩」。

而稍後,他在信上又提到:「我開始在畫布上簽上我的名字了,但不久便停止,因為這樣似乎太蠢了。在一幅海景圖上,有個鬧紅色的簽名,只因為我必須在一片綠中加上那麼一點紅的東西。」

↓ Seascape at Saintes-Maries, Arles: early June, 1888. F 415, JH 1452

理應如此了結……

西奧的健康問題逐漸浮現,在他寫給梵谷的信中,可能透露出工作上的不愉快,加上生活的重擔和精神的壓力,使了他有輕生的念頭。此時梵谷在信中說:

「你能體會我寧可放棄繪畫,也不願看你殺害自己以賺錢嗎?如果你理解『對於死亡預先做心理準備』的基督徒觀念是無聊的,那麼同樣地,難道你不明白犧牲自己,為別人而活的念頭,若涉及自殺,則是一種錯誤的行為嗎?因為如此一來,實際上你使你的朋友成為謀殺者了。」

但在梵谷發病,不見容於阿爾後,他打探聖雷米的狀況,院方初時不同意讓梵谷在院外作畫,也不同意以低於每月一百法郎的價錢收留他。梵谷感到絕望,他對西奧說:「……我心覺心灰意冷,我實在束手無策了。若非你的關懷,他們也許會無情地逼我走上自殺之路——其實不管我有多麼懦弱,我理應如此了結自身的。……」

西奧生理上的疾病,和梵谷心理和生理上的疾病,都曾讓他們有著不如歸去的感慨。這對兄弟在精神上是相互扶持的,所以當梵谷死去,西奧的身、心也很快地崩潰。

藍與黃的交響樂

為了將「黃屋」布置成南方工作室,也為了迎接高更(Gauguin,高敢)的到來,梵谷著手畫了一系列《向日葵》。他向西奧說明進度:

「我手頭有三幅畫:第一,一個綠瓶裡的三朵大花,背景明亮;第二,三朵暗藍為底色的花,一朵已結子,一朵正盛開,一朵含苞待放,這是一幅有『光環』的圖,意即畫中每一物體均繞以一圈其襯托物之互補色的光輝;第三,十二朵花及花蕾,插在一個瓶裡,畫面上的主體及背景都是明亮的,我希望它是最好的一幅。此刻正在進行第四幅,為數十四的一束花,襯以黃底,像我不久以前繪的檸檬靜物畫一樣,只是尺寸大多了,效果奇特,手法更簡潔。技巧簡明是我開始追求的風格,點描與光則是新啟用的手法,……」

第一幅:綠瓶裡三朵大花(上左);第二幅:有光環的圖(上右);第三幅:十二朵向日葵(下左);第四幅:十四朵向日葵(下右)。專家考證,第四幅梵谷最後又在左下角加上一朵,使之成為十五朵向日葵。

梵谷接著說:「我此刻渴望生活在屬於我自己的畫室裡,我要純用大大的花朵來裝飾它。待我完成的話,一共是十二幅圖,放眼望去,將是一首藍與黃的交響樂。……」

生亦何歡,死亦何苦

我在寫電影版《梵谷傳》的心得時,曾舉出幾句對白,並說「這幾句對白,未見於原著之中,應是編劇自創。 」(請見:Lust for Life (1956) -- 電影「梵谷傳」)我這回再看《梵谷書簡全集》後,才發現我上面的話只對了一半。那幾句對白,未見於 "Lust for Life" 原著,但出現在 "Dear Theo" 裡,所以並不是編劇所自創。

雨云的翻譯:「我在這收割者身上——一個模糊的身影,像魔鬼般地在日正當中奮力想完成他的工作——看到死神的意象,而人性則是他正在收割的麥子。因此,它恰是我以前試畫的播種者之反面。可是此一死神了無哀傷痕跡,在堂皇的白晝兀自前進,頭上的太陽正以純金色的光線普照萬物。」

其實梵谷在努昂繪製舊教堂邊的墓園時,就有過類似的看法,Irving Stone 寫著:「……自古以來,農人們生前耕這一片田野,死後便埋在下面。文生要在他的畫布上表現出來,死亡是一件多麼簡單的事情,像一張秋葉落地那麼簡單,只是一塊掘起的泥土,和一個木十字架而已。……」(請見:梵谷傳(Lust for Life)-- Part 6 第四章:努能)

↓ Peasants' Churchyard, Nuenen  | ↓ Wheat Fields with Reaper at Sunrise  |

人類的生與死,就和每年播下的種子與收割的農作一樣,是不斷循環、不停繁延的。這是大自然生生不息的力量,「生亦何歡,死亦何苦?」我想這就是梵谷的意思吧!

在想像中握別

梵谷在聖雷米得知西奧做爸爸了,他高興得不得了,他建議西奧,將小孩的名字取為西奧,以紀念他們的父親(西奧沒有聽梵谷的話,他為小孩取名為文生)。他還為西奧的臥房畫了一幅白色的杏花圖,要送給這個剛出生的小孩。

↓ Blossoming Almond Tree, F 671, JH 1891

梵谷在奧維的信,幫我證實了我之前在〈梵谷書簡全集 -- Part 1 追憶文生.梵谷〉一文中的推測,因為他寫道:「我又以『收穫』一畫——掛在你房裡擺鋼琴之處的牆上——的格調完成一幅習作,……」可見在〈追憶文生.梵谷〉喬安娜說的《阿爾風景》,的確很有可能是 "Harvest"(或至少,這幅畫也掛在他們巴黎的住所)。此畫請見本頁最上方。

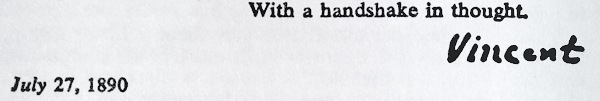

在 "Dear Theo" 的最後,Irving Stone 加上了日期:1890 年 7月 27 日,並以梵谷常用的信末祝詞:"With a Handshake in thougt." 和簽名圖檔做結。

其實,梵谷最後一封信是 7 月23 日寄出,而 7 月 27 日是梵谷舉槍自殺的日子。當時他身上,帶著上述信件的初稿。

0 意見:

張貼留言