![]()

每當一有梵谷熱,幾處醒目的大樓、廣場,或是公共場所的燈箱、公車上,就會弄上巨幅的梵谷畫作。

若再加上曝光率也很高的《向日葵》(見文末)和《安格瓦吊橋》等畫作,我們可以發現,這些名畫的產生地,都是在阿羅(Arles,或譯為阿爾、亞爾、艾爾)。

色彩的暴動

法國南部的阿羅,有著火球般的焰日,藍得深湛的天空,血紅色的土地,中了魔似的綠野。「檸檬黃、藍、綠、紅、玫瑰紅;大自然挾五種殘酷的濃淡表現法暴動了起來。」

《梵谷傳》裡,梵谷到了阿羅,沿著羅尼河(Rhone)下行一公里,「他找到了一座吊橋,襯著藍空,恰有一輛小馬車經過。河水藍如井水,橙黃的河岸上綴滿綠草。一堆穿著粗外套戴著彩色小帽的浣衣婦,正在一棵孤樹陰下搗著白色污衣。」

這是書中梵谷在阿羅的第一幅畫。這種可搭配畫作來觀賞的景緻描寫,是巴黎那一章所欠缺的。

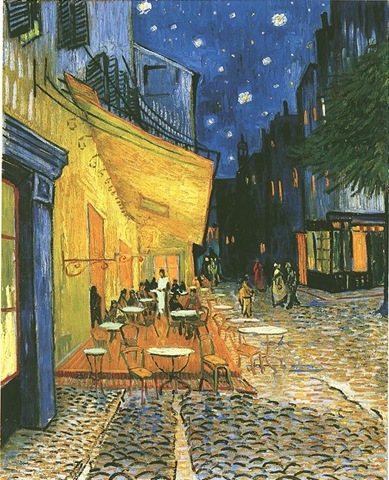

| | ↖ The Cafe Terrace on the Place du Forum at Night, 1888, F 467, JH 1580 ↓ The Langlois Bridge at Arles with Women Washing, 1888, F 397, JH 1368 |

梵谷和一個瘋狂記者的會面,感覺上和後來的瑪雅一樣,都是超現實的。瘋狂的預言家發出警世規勸,這種主題在許多災難片中都看得到,但我不太知道這類主題的原型是什麼(或許是特洛伊戰爭中的 Cassandra?)。若說「先洩」,那這一段真是為日後故事的發展,做了「重點提示」了。

梵谷恢復他苦行僧似的作畫生活,他成了盲目的畫圖機。「過去八年的苦工,終於勃發為勝利的力量,在表示自己了。」

風的追逐與躲藏

有一天,他畫下一座果園,「園中是一片淡紫色的耕地,圍有紅籬,還有兩株玫瑰紅的桃樹,襯著燦亮的藍白相間的天空。」梵谷對自己說,這是他筆下最好的風景了。然後,他收到來信,聽說莫夫已經過世,於是他在那幅畫下題字:「紀念莫夫——文生和西奧」。

↓ Pink Peach Tree in Blossom (Reminiscence of Mauve), 1888, F 394, JH 1379

書上寫「文生和西奧」,但我從畫上的題字,看不到有西奧的名字。

第二天,梵谷畫著一座開花的梅園,忽然起了暴風,他一面與強風搏鬥,一面持筆續畫,「等到畫完時,他在畫上看到自己沒有想要畫上去的一種東西,北風。」(下圖左)

北風起兮,難作畫。梵谷就躲在屋裡畫靜物:「一隻藍色琺瑯質的咖啡壺,一隻深藍金色的杯子,一隻淡藍微白方格相間的牛奶瓶,一隻藍底襯上紅、綠、褐諸色花式的馬佐里卡陶質水壺,最後,還有兩隻橙,三隻檸檬。」(下圖右)

|  ↑ Blue Enamel Coffeepot, Earthenware and Fruit, 1888, F 410, JH 1426 ↖Orchard in Blossom, 1888, F553, JH 1387 |

北風一停,梵谷出門畫了特蘭克戴葉鐵橋,「圖中的天空和河水呈苦艾酒的顏色。……他試要表現十分心碎因而十分使觀者傷心的情調。」(下圖左)

太陽當空,他畫了一片耕地,伸向天邊土色淡紫的大地,一個播種者正在工作,正中央是瑞氣千條的黃太陽。(下圖右)

↓ Bridge at Trinquetaille, F 426, JH 1468  | ↓ The Sower, F 422, JH 1470  |

不尋常的夜景

休息了一陣子,梵谷決定畫夜景。他畫了露天咖啡座外的夜景後(本頁最上圖),又畫了通宵營業的「夜之酒店」內景。

「他試用紅綠兩色來表現人性可怕的情慾。他用血紅和深黃描繪店的內景,居中的彈子桌則作綠色,又加上四盞射出橙綠光輝的檸檬黃的掛燈。熟睡的市井小流氓的身影,處處是互相抵觸,互相對照的最不諧和的紅色和綠色。他嘗試要表現的觀念是:酒店是使人墮落,發狂或犯罪的地方。」

↓ The Night Café in the Place Lamartine, 1888F 463, JH 1575

梵谷在阿羅時期著名的「黃屋」,曾讓他興起在此長住的念頭,這是他在搬離旅店之後,所覓得的住所。當他在佈置房間時,還不斷寫信、寄素描給西奧,報告房子的進度。從這些畫中,可發現梵谷的要求是多麼卑微,他理想的工作環境,也只不過是一個可供他睡,有地方可看書、畫畫,採光良好的空間而已!

| ↓ The Yellow House, 1888, F 464, JH 1589 |

當梵谷搬進黃屋後不久,得知了好友高敢的困境。梵谷這個自身都難保的泥菩薩,又和他在礦區時一樣,想要普渡眾生,解救苦難同胞於水火中了。他急切的力邀高敢前來阿羅,並希望他的黃屋能成為南部藝術家的永久畫室。

然後,他遇上了瑪雅(Maya)。

瑪雅到底是誰?

那時的梵谷,正在畫一座秋天林園的油畫。「在一片燦爛的光輝裡,他看到了自己的秋園風景;那兩棵瓶綠色的瓶形的柏樹;三株長著煙草色和橙黃葉子的小栗樹;長著淡檸檬黃的密葉和淡紫色樹幹的水松;長著猩紅紫色葉子的血紅色的矮叢樹;前景是一片沙草,頂上是一片藍而又藍的天空,和一團滾滾的硫黃般檸檬黃色的火球。」

↓ Public Park at Arles (An Autumn Scene Garden) , 1888, F 472, JH 1598

我不想對這一段多說什麼,因為我每看必哭。

在他和瑪雅溫存之後,他貼著泥土地而睡,當醒來時,只剩下他一人,日已落下,「地面已經微微轉涼,透出埋葬了的和蠕爬著的東西的氣味。」

這是死亡的氣味。

這也是瑪雅唯一,也是最後的出現。死亡的是誰?是瑪雅?還是她所代表的美好與滿足?

死亡的是梵谷?Irving Stone 寫說:「他穿上外衣,戴上兔皮帽子。把畫架綁在背上,把畫布挾在腋下,然後踏上了昏暗的歸途。」

至少,這應該是死亡的徵兆。

「瑪雅。我以前在哪兒聽見過那名字嗎?它的意思是……它的意思是……我奇怪它是什麼意思?」

Wikipedia 上面,Maya 有一條解釋,就是「幻想」(illusion)。這個 illusion 的解釋,是出自梵語,若再細究,有著「假相」、「幻影」的意思。Maya 也是佛祖之母,直譯為「摩耶」。我不懂佛法,就不多做闡述,我想,Irving Stone 可能讀過翻譯過的佛學或東方哲學書籍(這在當時的西方世界非常流行),才會取這個名字吧。

與高敢的會合

梵谷把錢省下,幫高敢佈置房間。沒錢雇模特兒時,他就攬鏡自畫,不然就是畫認識的熟人。他請酒店老闆娘齊奴克太太(Madame Ginoux)穿上阿羅女人的服裝讓他畫。

「背景是淡淡的檸檬黃色,臉是灰色,衣裳則黑中帶著原始的普魯士藍。他使她叉倚綠桌,坐在一張借來的橙色木扶手椅裡。」

「畫中人穿著琺瑯質小鍋那種藍色的藍制服,紮著一根淡淡的橙黃帶微紅的辮子,胸口還綴著兩顆淡檸檬黃的星星。青銅色的貓形頭上,戴著一頂淡紅的小帽,背後襯以綠色。結果是不相稱的色調作了粗獷的組合……」

梵谷左盼右盼,終於盼到高敢的到來。但高敢,從一開頭就對這個提議興趣缺缺,來了之後,他大部分的精力都用來和梵谷抬摃,貶損梵谷的繪畫、貶損梵谷的偶像、貶損梵谷的藝術觀點……

兩人陷入永無止境的爭論之中,這段關係,也就變成水火不容。或許,高敢只是在等梵谷趕他走,但梵谷卻極看重兩人的友情,死纏爛打也要高敢留下。他的纏功,以前對女性就從沒成功過,對男性友人,自然也發揮不了作用。

高敢躲進旅館,不想回黃屋裡去。長久以來情緒一直處於極度激動的梵谷,割下自己的右耳,把它當禮物送給了與他交好的妓女娜莎(Rachel)。血流滿地昏迷不醒的梵谷被送進了醫院,高敢則趁機溜回巴黎。

醫師認為梵谷是中暑了,因為他老是不戴帽子在大太陽底下工作。經過調養後,梵谷漸漸恢復,他幫治療他的雷醫師畫了畫像,當成是感謝之禮(右下圖)。雷醫師把畫像帶回家遮蓋牆上的裂縫。

梵谷又在醫院住了兩個星期,他把時間拿來畫醫院的花園。梵谷很少畫圖畫那麼慢的。(左下圖)

| →Portrait of Doctor Felix Rey,F 500,JH 1659 | |

過度敏感,走向毀滅

《梵谷傳》上說:「雷大夫開給梵谷溴化鉀,用以根除一直使他駭恐難忍的幻覺。」可見產生幻覺的毛病,在此時已經困擾著梵谷。是瑪雅已經變質,還是早已死去?

雷大夫對梵谷說:「……你對於生命和自然具有高度的敏感;所以你才能為別人解釋自然。可是如果你不當心的話,這種過度的敏感便會引你走向毀滅。這種壓力遲早要摧殘每一位藝術家。」

我不得不想起,現代有些藝人,以服用迷幻藥物進入某種程度的幻境,藉以來激發靈感,產生創作,例如六○年代的「迷幻搖滾」就是這樣。當然,這類型藝人,若沉迷太深,後果往往是不堪設想的。

梵谷出院後,妄想並沒有離他遠去,反倒越來越嚴重,他懷疑有人下毒要害他。最後,拉馬丁廣場附近的居民集體簽下請願書,要將梵谷拘禁,而當地鎮長也批准這項請求。

在雷大夫出面協調之後,梵谷可以出獄,但要被送到聖瑞米的聖保羅寺接受療養。就這樣,梵谷告別了他想長久居住的阿羅,和他一手佈置的「黃屋」,而進到我們一般人眼中的「瘋人院」。

梵谷在阿羅時期,還有一些上面沒能介紹的代表作:

| ↓ Self-Portrait with Bandaged Ear and Pipe, 1889, F 529, JH 1658 |

↓ Starry Night Over the Rhone, 1888, F 474, JH 1592

0 意見:

張貼留言